便携产品的低功耗差分接口技术

来源:EDN China 电子设计技术 作者: 时间:2005-09-12 18:26

尽管最近很多出版物概要说明了串行接口中单端差分信号技术的种种优势,但是关于推动信号传输级别迁移的背后力量却很少被提及。

消费电子和通信领域的设计正在见证一个从并行到高速串行IO解决方案的转变。接口技术正在经历快速的增长,它能平衡非常高的数据率、低功耗及改善的EMI性能等等这些相互冲突的要求。本文分析最通用的差分信号技术的结构,展示信号功耗、吞吐量和电磁干扰(EMI)发射之间如何权衡。本文还介绍了一种新的IO方法——电流传输逻辑(CTL)。

关键规范

随着高端蜂窝电话的LCD显示分辨率超过SVGA模式(800×600),应用处理器和LCD模块之间的RGB数据吞吐量变得非常之高。对60Hz刷新率的XGA模式来说,吞吐量超过750Mbps。基带控制器与LCD模块之间接口采用现有TTL技术,它的大幅摆动(0~Vcc)限制了逻辑转换之间的信号数据吞吐量,尤其是EMI规定要求限制了最高速率。如果不能满足这些冲突的需求,项目小组也许要强迫自己去重新设计基带芯片组。

由于下一代拍照手机提供高达300万像素的分辨率,读回到基带处理器用于快照的RGB数据吞吐量进一步体现了现有TTL技术的限制。同样的挑战适用于消费电子设计,比如高速DVD-RW设计(超过16x)中,大量的数据在读写控制器和激光二极管驱动器(LDD)之间传输。

对于大多数电池供电设备,功耗作为一个必须被考虑的因素一直存在。在基带设计中采用的任何接口技术除了要满足吞吐量要求外,还需要极低的功耗。任何类似设备的动态电源消耗都是负载能力、信号摆幅、电源以及数据率的函数。减少信号摆幅允许现存技术如LVDS、TMDS和CML能够达到非常高的吞吐量,但是这些接口的功耗可能仍然超过便携设计要求的容许范围。对这些技术来说,驱动信号线的负载能力也是限制数据吞吐量的主要因素。

噪声容限

在多数便携和消费电子设计中,典型的连接是通过低带宽柔性电缆或者甚至是超低带宽带状电缆。低带宽媒质最终会破坏信号边缘、导致信号衰减、在长电缆上产生反射。例如,在DVD-RW和DVD变型应用中,DVD-RW处理器和激光二极管驱动器(LDD)之间的距离超过400 mm。对于保持驱动一个可用电缆长度能力的同时最小化比特误码率,有一个充足的噪声容限是很关键的,噪声容限定义成驱动输出电压和对应的接收输入门限电压的差值。在使用诸如柔性电缆等低带宽媒质时,更长的电缆驱动能力成为一个非常有价值的特性。这样使设计人员在设计信号数据路径时更加灵活。

传统的TTL技术通常使用大信号幅度和更快的边沿转换率,这样导致反射和EMI问题。逐渐降低TTL电平的边沿转换率减少了反射和EMI,但是限制了吞吐量,特别是在低带宽电缆时更是如此。而且对于类似蜂窝电话的应用来说,基带处理器与LCD模块或照相图像处理器的连接电缆附近的RF噪声和其它EMI噪声效果很明显。

|

因此,诸如最小转换差分信号(TMDS)和低电压差分信号(LVDS)等差分技术用来获得改善的吞吐量、抗噪声或EMI性能。但是这些技术仍然消耗可观的能量,在电池供电设备中无法令人满意。

差分方案

目前,两种接口技术在便携和消费电子设计中占据主流。TMDS信号方案主要被HDMI和DVI标准采用,用于HDTV数字视频/音频连接和PC显示器RGB数据连接,速度高达1.65 Gbps。LVDS也广泛用于平板显示设计,用来在LCD控制器和LCD模块(LCM)间传输RGB数据。这两个技术除了在阱电流或源电流之间存在差别之外,非常相似。

|

基于TMDS的驱动器通常有一个沟道开路或集电极开路输出,远端端接到Vcc(3.3V)以保持传输线阻抗匹配。 输出缓冲一般是一个放大器类型结构,持续尾端电流的典型值为10mA。典型的单端信号摆幅大约为500mV,差分摆幅为1000mV峰-峰。驱动器输出的共模信号是Vcc-0.25V。

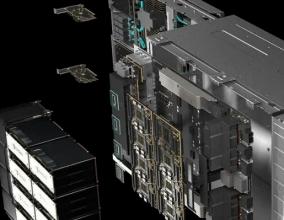

TMDS驱动器(图 1) 根据逻辑输入在它的正线或负线上从远端终接电压吸收电流。这在终端电阻上产生了一个电压降,它被接收器理解成逻辑“1”或“0”。取决于哪根线吸收电流,另一根线将通过一个50Ω的终端电阻上拉到Vcc。这样,后者不仅作为用于保证信号完整性的匹配电阻(RT=Z0),而且用于生成一个表示逻辑“0”的电压降。Z0是电缆或电线的特征阻抗。就信号幅度来说,电阻值对信号完整性与噪声容限都很关键。通常的标准要求电阻值能够有10%的容差。为了在接收器实现高吞吐量并保持一个满意的噪声容限,TMDS连接具有快达75ps的上升/下降时间。这个快速的边沿变化率能够导致非常快的电流转换,在吞吐量升高时EMI变得更坏。正因如此,设计者主要采用TMDS在类似数字YCbCr视频信号应用中传送高速数据。然而,他们在获得高吞吐量的同时提高了输出驱动的能量成本。逐步增强的EMI是获得如此高吞吐量(1.65 Gbps)的另一个巨大牺牲。为获得最小的转换和直流平衡特性需要采用8b/10b编码。

我们能够称这种方案为“伪电流接口”,因为它需要在接收端将驱动器的输出电流转换成电压才能准确接收。当然,一旦电压开始起作用,寄生电容将有效地遏制TMDS和LVDS中IO的吞吐量,它们之间符合关系式i=C.dV/dt。

|

当驱动器的电流输出一定时,数据路径中的寄生电容越高,边沿变化率越低,这就限制了吞吐量。因此,沿着数据路径的电容作用不仅导致更高的功耗,而且严重限制了数据的吞吐量。此处的寄生电容包括ESD电容、门输入电容、电缆电容以及接插件电容等。

与TMDS不同,LVDS要求一个平衡电流(3.5 mA)在正线和负线组成的环路中流动,如图 2。电流的方向取决于驱动器的输入逻辑。这个3.5mA的电流在接收端的终端电阻(100Ω)间产生了一个电压降,它通过内部接收放大器接收到并根据电流的方向解释成逻辑“1”或“0”。

同时,环路中相反的电流流动产生磁场,在传输媒质(如电线)放置得足够近时,这些磁场会相互抵消。由于LVDS的信号边沿变化率(典型为1V/ns)远慢于TMDS,这样减少了di/dt,导致较小的电磁发射。这样,传统的LVDS技术提供比TMDS较低的吞吐量,因为它的边沿变化率较低,但作为奖赏,它也导致较少的EMI。为了在便携和消费电子中获得更少的EMI和功耗,人们付出适当的努力进一步减少LVDS的摆动。但是这是以低吞吐量、较少的噪声容限以及较低的电缆驱动能力为代价的。

随着视频显示市场向高清晰度演变,分辨率已经超过UXGA。在便携和消费电子(如蜂窝电话和LCD电视)中显示控制器和LCD模块之间的数据吞吐量已经发展成为存在于当前单端TTL技术中的瓶颈。除了努力扩展它们的能力外,在满足类似设计的所有关键规范方面,今天的差分方案将要度过一个艰难时刻。

尽管定义一个完美的接口技术来同时满足所有的关键规范非常困难,但是通过更好地理解信令方案,我们能够减少重要规定参数之间的相互依赖。这为降低便携和消费电子设计中的功耗和EMI信号技术提供了一种途径。一个概要的框图(如图 3所示)描述了被今天的技术性能所限的几个最重要领域。

所有这些技术在驱动端使用相似的电流模式驱动器。一个源电流用来为输出驱动器的电流提供源。这个电流通过电缆流到终端电阻,产生一个被电压放大器测知到的电压降。为了产生逻辑“1”和逻辑“0”,流入终端电阻的电流方向通过驱动器某些适当大小的转换器来改变。这样终端电阻不但在终接作为传输线的电缆时起作用,而且产生一个接收器能够测知的差分电压。通常情况下,接收器是一个互导放大器带一个I-V转换单元。接收器的灵敏度取决于接收器的输入设备尺寸和信号摆幅,这些又取决于驱动器的源电流。接收端的噪声容限限制了最小允许信号摆幅。对于更长的电缆,信号由于电缆本身的电阻而随着移动电缆长度的增加而衰减。这种效应在高频时特别严重,此时因为皮肤效益导致的电阻增加进一步衰减了接收端的信号,使噪声容限变得更差。对一个更小的信号摆幅,噪声容限将取决于输入信号的变化率和转变接收器所要求的最小输入摆幅(或接收器的灵敏度)。

增加典型的CMOS电压接收器的灵敏度的一个办法是增加输入设备的尺寸。但是这又增加了输入电容并且破坏了转换率(slew rate),它又最终设置了稳定传输信号的电源和速度要求限制。

|

信号摆幅决定噪声容限和功耗,边沿变化率决定速度。接收端的信号摆幅接下来又由i×R决定,i是驱动器输出的电流,R是终端电阻。EMI取决于边沿变化率和信号摆幅。一个具有更小信号摆幅的低边沿变化率将得到更少的EMI。接收端的边沿变化率(转换率)dv/dt主要决定于i/C。电容C是电缆、输入设备、接线焊盘、管脚以及其它寄生或杂散电容的总和。减少i将要求更大的输入设备来获得同样的噪声容限,这将增加输入电容,减少dv/dt并限制速度。为了解决这些难题,找到信号技术中最基本的约束是最关键的。大多数情况下,这些约束均来源于接收端的要求。

电流传输逻辑(CTL)

如果驱动器的电流输出不转换成电压,接收器能够直接得到电流,将会发生什么?这将消除接收器的互感放大器,不仅减少传播延迟,而且大大减少通道带宽内的寄生电容效应。这种模式将要求在信号技术中发生基础性转变,用电流模式接收电路替代电压模式接收电路。

一个测知电流的电路得以设计来与低输入电流一起工作,而不用危及噪声容限。如果某种机制能够可靠地测知驱动器流出的电流,并且使接收过程不那么依赖电容,那么它将保证在更小摆幅下的高速度,也导致更小的功耗。这种机制意味着一种与传统TMDS和LVDS技术等“伪电流方案”相区别的“真电流传输”方案。

这种电流传输方案形成了电流传输逻辑(CTL)的基础。关键点是用一个低输入阻抗的电流传感电路代替高输入阻抗的电压放大器,接下来用一个I-V转换单元去驱动数字逻辑。使用差分电流传感电路的一个直接优势是非常低的电压

下一篇:传感器与IC简化电流测量技术