美极进网络CTO:100Gbps才是下一代以太网的目标

来源:日经BP社 作者: 时间:2002-11-06 19:15

|

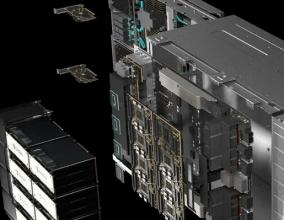

| 美国极进 网络公司CTO Steve .R.Haddock先生 |

在10Gbps的标准化中,哪种作业最辛苦?

最辛苦的是为确保相互连接的测试方法的标准化作业。由于在实际中是否能达到10Gbps的传输速度,是一项目前根本无法确认的作业,因此很费时间。这项作业相当费事,这也是使原本预定于2001年11月结束的标准化作业拖延半年多的主要原因。

10Gbps以太网的前提是通过光信号收发数据。为了确保相互连接性,必须要使这一光信号能够正常交换。从元件角度讲,能够左右相互连接性的是实现光信号收发功能的收发器与接收器、进行光信号与电信号相互转换的收发器。

只要遵循标准规格的规定,就不会出现问题吗?

没有那么简单。光元件的标准规格由多家光元件销售商参与制定。在制定这些具体规格的过程中,比较容易达成协议。但一旦产品投产,相互之间几乎不可能连接。而各公司都认为“我们是按照标准规范生产的,因此原因不在我们的产品上”,结果很难达成协调一致。

因此,在IEEE802.3ae中,我们对测试光元件具体规格的项目、实际的测试过程、在这些测试中得到的结果等进行了汇总。然后要求各家光元件销售商在提交各自的产品来确认相互连接性之前,必须通过这些测试项目。各光元件销售商按照标准规范反复进行测试的同时,也对自己公司的光元件进行了改进。这样在相互连接试验中,没有出现一起无法连接的情况。

以太网的速度能提高到什么程度?

IEEE802.3委员会提出的是40G、100G、160Gbps。我个人看来,标准化的下一目标将是100Gbps。不过作为销售商自己独有的规格,市面上也可能会出现40Gbps的产品。而从目前所了解的情况看,160Gbps还没有太大的动向。

不过,现在经济萧条,因此并不存在提速需求。但如果从100Mbps到1Gbps、1Gbps到10Gbps这些以往高速化进程的速度来看,或许2004年左右就可以统一标准。如果那样的话,大概到2007年应该能够完成标准规格的制定。

[page]

贵公司能达到40Gbps吗?

如果问起“能达到、还是不能达到”,我的回答是“能达到”。比如,如果将此次10Gbps标准中的每波长传输10Gbps的“10GBASE-LR”,与将3.125Gbps的光信号集中到4个波长的10Gbps方式“10GBASE-LX4”组合起来,就能从技术上实现40Gbps。

问题就在于什么时候去做。10Gbps的标准规格还刚刚确定下来。目前市场上并没有10Gbps以上高速度的需求。而且10Gbps的芯片的价格也相当昂贵,首先必须使10Gbps的芯片便宜下来,才能以合乎实际的成本实现40Gbps的芯片。

SONET(光同步传输网)正在进行40Gbps的标准化,在成本方面是不是没有问题了?

前面我提到过的光元件测试方法方面,用于SONET的与用于以太网的有很大差别。测试方法是根据IEEE802.3的方法严格定义的。因此,目前的现状是,用于SONET的光元件根本不可能原封不动地用到以太网上。

在开始100Gbps标准化作业之前,还有什么新动向吗?

实际上,在IEEE802.3委员会中,有关在不同媒体上实现10Gbps的需求的意见,比“速度”方面的意见更多。也就是不使用光纤,而使用金属线路的规格。

在11月11日这一周将召开IEEE802.3委员会,会上将讨论是否成立研究小组。那时将按多数人的意见进行表决,如果多数人赞成的话,就将成立研究小组,开始进行具体实现技术的研究。

请您谈一下在使用金属线路的10Gbps以太网中,目前已有哪些候选方式?

有两种。一种是使用同方向带有4心同轴缆线的“10GBASE-CX4”。输入、输出接口的规格使用美国英特尔等已制订的业界标准“InfiniBand”。但其传输距离为15m,不太实用。

另一个是10GBASE-T,这是使用5e类或者6类UTP缆线(非屏蔽双绞线)的方式。我们希望它的传输距离能够达到50~100米,但还必须研究一下在技术上是否能够实现。

面向接入线路的标准规格“IEEE802.3ah”的制订工作顺利吗?

在IEEE802.3ah中,确定了(1)通过金属线路的点对点连接方式;(2)通过光纤的点对点连接方式;(3)通过光纤的点对多点连接方式等三种方式。目前的现状是三种方式都还存在困难。

比如在使用金属线路的方式中,已确定使用传输技术VDSL(very high bit rate digital subscriber line)。但是,在统一调制方式方面还未能达成一致,目前正在从DMT(discrete multi tone)与QAM(quadrature amplitude modulation)两种方式中选择。当然,最终也有可能两种调制方式都采用。

除上述三种方式外,我们还对有关维护及操作方法的OAM(operation administration and maintenance)规格做了汇总。在OAM中,对于控制信息的交换方法也存在不同意见,但最终决定使用专用格式MAC(媒体访问控制)结构。

(编辑 云彬)

下一篇:SAP孔翰宁的“德国特色”

相关文章