闹“芯”决非冬天的童话

来源:《中国计算机报》 作者: 时间:2003-02-08 17:01

·冬天给了英特尔一个绝佳的机会来完成战略部署,同时却扼紧了AMD的喉咙。

·与英特尔竞争在同一个时代,是AMD最大的悲哀,也是它最大的幸运。活着,就是AMD的一切。

·IBM在此时此刻出手,无异于救AMD于水火。

我曾如此接近胜利

在与英特尔三十多年的抗争中,AMD前任CEO杰瑞·桑德斯被业界称为“硬汉”。AMD也曾一度看上去就要打破英特尔的一统河山,但当IT冬天的温度降到冰点以下后,对AMD而言,“战胜巨人”又变成一场遥不可及的梦想。

|

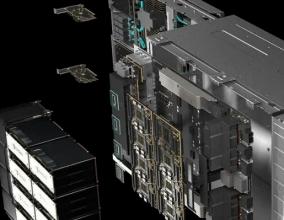

| 得到了IBM的援手,AMD公司CEO路尔斯或许增加了几份底气。 |

2002年初,AMD前任CEO杰瑞·桑德斯年满65岁,该退休了。也许,他本来希望再多干几年,因为,在他与英特尔三十多年的战争中,第一次看上去如此接近胜利。

凭借着速龙芯片等产品在多项独立测试中所表现的优异性能,AMD一度对英特尔在PC芯片市场上的霸权构成了强力冲击。据IDC的数据显示,从1999年到2001年,AMD在PC芯片市场的份额增加了8个百分点,从13%增加到了21%;而英特尔的份额则从84%下降到了79%。

|

| 在这样的时刻和AMD联手,IBM董事长兼CEO彭明盛可谓煞费苦心。 |

但是,一款产品并不能构成一家公司全部的竞争力,甚至,也不能被称为是公司的核心竞争力。桑德斯自己知道得很清楚。AMD有两个并行的研发小组,一个负责K5、K7、K9等产品,另一个则负责K6、K8等产品;而同样的研发小组,在英特尔至少有六个。决定这一切的,不是公司经营者的判断,而是他们手里到底握有多少可用的资源。

即使英特尔目前的股价与它在2000年最高的每股74.87美元相比缩水了80%,市值却仍然高达2050亿美元;而AMD在最扬眉吐气的时候,也只够它的一个零头——50亿美元。由于美国市场PC销售近两年的持续滑坡,英特尔2002年的收入比2001年下降了25%,从337亿降到了265亿美元;而AMD的销售收入却只有39亿。2002年,英特尔的纯利润比2001年下降了8%,比2000年更是下降了71%,可是仍然完成了33亿美元;到2000年,AMD自1995以来首次实现了赢利,此前几年的账面上都是赤字。

可是不管怎么说,人们还是从AMD身上看到了一些希望。2001年,AMD广受业界特别是资本市场的追捧。就在这个时候,气温突然降到了冰点以下,真正的冬天来临了。英特尔公司总裁兼首席执行官贝瑞特说:“全球的技术市场正在遭遇一场完美风暴。”2001年,半导体产业的收入骤减了700亿美元,与此同时,竞争也一下子变得愈发的严酷了,动辄两位数的增长已是奢求。到2002年第一个季度,情况变得更加恶化了,半导体业的总收入与2001年同期相比又下滑了40%。退休之前的桑德斯很明白这意味着什么,他说:“对一个年产值达到两万亿美元的产业来说,这个滑坡可以用‘灾难\’来形容。”

|

| 面对新的竞争对手、新的竞争环境,英特尔CEO贝瑞特是否能像从前那样,从容应对? |

当PC市场每年增长20%的时候,英特尔和AMD都能在不抢走对方顾客的情况下增加收入。所以,虽然在1999年到2000年间,英特尔的市场份额一直在降低,但是其收入仍然从294亿美元增加到了337亿美元,增加了14%,在这种情况下英特尔的市场策略甚至可以说很宽容。可是当市场增长的速度不足10%时,英特尔的杀机毕现,因为在这种情况下要实现增长就只有把矛头指向AMD的菜篮子了。

谁是冬天里最大的受益者

在其他IT巨头在冬天中苦苦支撑的时候,人们惊异地发现,英特尔却在加快自己的步伐。其实一系列相应的战略措施早在冬天来临前就已经开始实施。这也使得英特尔的领导者们可以在整体产业低迷的时候放出“越是不景气的时候,越要扩张”的豪言。

事实上,早在此前的1999年,英特尔就已经在空气中嗅到了冬天的气息。“我们单纯从事PC芯片制造的业务模式存在很大的问题。”贝瑞特上任不久就宣布要对公司的发展战略进行重大调整。

从1999年到2001年,英特尔完成了有史以来最重要的战略部署:从单一的PC芯片业务,转向基于互联网经济的四大架构业务,力求成为互联网经济的建筑模块供应商。总结起来,可以分为“一”、“二”、“三”、“四”四个部分:保持一个核心竞争力——硅技术;主攻两个领域——计算机与通信;做好三个方面的应用——客户端、网络交换和后台;建立四大架构的产品体系——IA-32、PCA(互联网个人用户端) 、IXA(互联网交换)、IPF。

因此,面对着这场史无前例的“完美风暴”,英特尔反而显得信心十足,正如其全球副总裁兼首席技术官Patrick Gelsinger所说:“实际上,对于英特尔来说,越是产业不景气的时候,越是扩张自己实力的好机会。”的确,这场风暴确实帮了英特尔一个大忙,由于不景气,那些原本眼都不会眨一下就把大把大把的钱扔进技术产品市场的投资者们,一下子变得犹豫不决了。对于财大气粗的英特尔来说,这是一件无所谓的事情,可是对于AMD这样的公司来说则是苦不堪言。正是在这场疯狂的风暴之中,英特尔一项接一项地推出自己大手笔的商业计划,而AMD则推迟了Clawhammer原定于2002年的上市期。

大公司总是在不景气的时候投资,然后在景气的时候套现。既然纳斯达克已经烂得如同一块沼泽地了,英特尔也不急于把自己的财务报表做得有多漂亮——反正大势不好,一家公司的业绩再好也涨不到哪里去,不如把钱都花出去,利用这一机会加强自己的领导地位,推出一些在战略上更具意义的产品。由于这些产品在经济上扬的时候几乎可以肯定会取得成功,早晚可以在未来的市场上获取到最大的商业利益。那时候,骄人的业绩能够带来的,则是股市上翻倍的回报。

连环必杀技有效吗

加大自己在技术研发领域的投入、扩建自己的工厂、改善自己的制造工艺、一年花掉120亿美元、将竞争对手甩得远远,这就是英特尔在过去一年的所做和所想。在现有大环境下,英特尔所挑起的竞争显得有点残酷,小的竞争者被拖垮,大的竞争对手也遇到了生死考验。

除去英特尔之外,美国其他的芯片制造商目前的日子并不好过。许多芯片公司进行了大幅度裁员并取消了建立新的芯片工厂的计划,比如摩托罗拉就宣布打算最终放弃芯片生产的业务,而把这种业务转包给中国台湾的芯片工厂去完成。

2002年9月,英特尔在美国加利福尼亚州圣荷塞召开了又一届的IDF(信息技术峰会),在会上英特尔比较系统地透露了自己未来的技术发展方向——计算与通信的融合。在此期间,记者采访了正巧来华访问的英特尔公司副总裁兼企业技术事业部营销总经理Frank E.Spindler。

英特尔公司在这个冬天里最主要的战略是什么?Spindler说:“首先就是大量的投入,以过去的一年为例,虽然市场的整体状况并不理想,但是我们在产品技术的研发方面仍然进行了大量的投入,一年之内的投资额就达40亿美元。另外,我们在制造芯片的工厂方面进行了巨大的投资,在过去的一年里,我们一共花了120亿美元于此。在英特尔全球的工厂中,制造工艺平均每两年就要翻新一次,这个速度是业内其他厂商难望项背的。”

Spindler所说的工厂,是4个迄今为止这个星球上最为先进也是最为昂贵的芯片生产基地,凭借着它们,英特尔未来的目标已不仅仅是占据PC芯片的绝对主导地位,而且还要在通信、互联网、手机以及其他相关领域的芯片应用上占据绝对的领导地位,并意图使自己的产品成为这些领域中事实上的标准。

从技术上看,英特尔在这几年也集中性地取得了一系列的突破:大幅度降低芯片的功耗问题、极远紫外光光刻技术的商业化应用、将无线功能集成到芯片上、超线程技术以及双核技术……“不断地开发出最先进的芯片制造工艺,然后迅速转化为产品,并形成规模性的工业生产,”Spindler指出,“这就是我们一贯的战略。”

英特尔认为:要在芯片制造水平和制造规模上把自己的主要竞争对手远远地甩在后面,就必须在制造技术上处于绝对领先的地位;同时,如果他们可以大批量地生产出具有超强处理能力的新一代芯片,就可以加速因特网向下一代转变的过程,也就是要让成千上万的计算机、手机以及其他设备能够随时无线上网,并能够加快电信业、IT业以及家电产业的全面复兴。当然,最后的赢家只能有一个,那就是英特尔自己。

[page]

被冬天扼紧喉咙

冬天给AMD造成的打击是沉重的,甚至可以说得上是毁灭性的。原本源源不断的资本注入日渐枯竭,而自己的资金储备却并不雄厚。但很少有电脑爱好者希望AMD垮掉,因为它是一个平衡点,使电脑用户避免别无他选的尴尬。

对全球的芯片供应商来说,与英特尔这样一家公司在同一个时代竞争实在是巨大的悲哀。桑德斯在退休之前曾经说:“当我回过头看,我的上帝,我真希望不跟英特尔竞争,因为那是一个多么可怕的选择。但是,英特尔冒犯了我关于公平游戏的感觉!英特尔自己不会改变,是竞争迫使他们改变,为此,我感到十分骄傲。”

全世界只有他一个人可以这样说,因为三十多年里,他确实是始终都生活在英特尔所投下的阴影之中;同时,他也几乎可以说是惟一的幸存者,因为其他的挑战者都已经在英特尔强大的压力之下退出了战场。20世纪80年代初期,获得英特尔8080微处理器许可的共有15家公司,Zilog、国家半导体、摩托罗拉、Transmeta……一个接一个地黯然而去,只剩下AMD、威盛等还在这里支撑。多年以来,人们都是用形容斗士的词汇来形容AMD,DIY们更是毫不掩饰自己对它的热爱——是它,使整个PC工业避免了被英特尔所垄断的可怕境地。

显然,勇气并不能解决所有问题,比如说,AMD并不赚钱。自2001年凭借阿斯龙芯片热过一把之后,AMD已经连续5个季度出现亏损了。幸好,AMD在这场并不势均力敌的斗争中所赢得的,不止是声誉,

相关文章