混合模式与深亚微米设计面临的新挑战

来源:半导体技术 作者: 时间:2004-03-17 19:58

(华强电子世界网讯) 基于硅的VLSI设计和制造技术在取得极大进展的同时面临纳米新材料新工艺的挑战,世界各大公司相继开发成功纳米晶体管和纳米器件制造工艺。可以说,模拟电路的设计和制造在电子学领域起着举足轻重的作用,它是大系统前端和后端信号处理和转换的关键部件。

1 引言

在21世纪信息化时代的今天,人们进入数字时代。计算机内部核心以0与1格式的运算速度随着半导体技术的进步,目前已经可以达到每秒千兆位以上。相比之下,相对于数字的模拟技术,甚至会有“模拟技术迟早会被数字技术取代”的认识,这和模拟技术实际的发展存在很大距离。事实上,在全球以CPU,DRAM为主的半导体产业一度陷入低迷时,模拟器件产业却表现出稳健成长的态势,自1999年起保持以每年19.1%增长率,市场规模逐年增加。尤其近年来随着信息家电、手机、PDA、网络、LCD显示器等新兴信息产品市场的兴起,为模拟器件厂商提供了活跃的舞台。未来,模拟设计将是工程师挑战的主要领域。

2 挑战数字极限

目前,全世界以CPU为代表的数字电路技术已发展到深亚微米或超深亚微米领域[1,2]。Intel, AMD相继推出了其0.13μm工艺的便携机CPU;台湾台积电(TSMC)公司还首次公布了其开发成功并有产品问世的0.10μm技术,其中的MOS晶体管沟道长度仅为0.065 μm。业内分析师指出,台积电在0.1μm制造工艺技术方面的积极开发,将使其成为全球首家推出这一工艺技术的厂商,并超越了Intel,IBM 等业内巨头。

在设备方面,台积电计划采用ASML Twinscan 1100AT系列的193nm微影设备,配合0.1μm制造工艺技术生产芯片。另外,0.1μm工艺光罩成本可能高达150~200万美元,比0.13μm工艺所需光罩成本——65万美元高出不少。分析师认为,如此高的光罩成本,将会使0.1μm制造工艺推广受阻。

在深亚微米领域,则是对现有的设计方法和技术及沿用已久的设计软件提出了挑战,其中,最突出的是电路时延的转移。进入深亚微米设计领域以后,线延迟超过门延迟,变为主要矛盾。

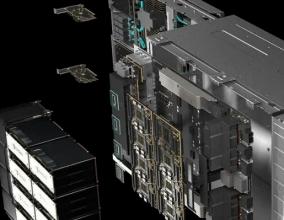

综上所述,在深亚微米设计中要重点考虑以下问题:线延迟;布线电感;器件性能与器件制造工艺两者更紧密的依赖关系;降低功耗的重要性。图4说明随着电路规模增大,自身散热成为难以克服的矛盾。 相比之下,混合模式设计比数字技术要滞后得多,至少在0.25μm以上还有较大的发展空间。

3 模拟电路面临的挑战

以模拟产品线非常完整的美国国家半导体公司模拟事业部为例,共分为运算放大器、音频放大器、D/A、A/D、电源IC及标准模拟等产品部门。其应用领域包括:①便携式系统:笔记本电脑、PDA、手机等;②显示器:TFT-LCD面板、TFT-LCD显示器、CRT显示器;③通讯:视频转换器、调制解调器;④消费类:音响系统。

随着制程的提升,Bipolar将成为高效能模拟电路的唯一选择。美国国家半导体最新推出的 VIP10制程便是一个纯Bipolar制程,VIP10是Bi po lar制程的一项重大突破。Bipolar晶体管无论采用npn还是pnp设计,均较其它晶体管更能为新一代的高效能、高速度放大器。

用电子术语来说,所有信息/数据都是以两种格式来表示:模拟和数字。模拟信号是指连续变化的信号,在数学上以正弦波来表示;与它相反的数字信号则是不连续性的,以位(bit)来表示,它只有两种可能形式:1或0。

模拟信号可以说是人类感受到的所有信号的原始格式,如声音、视觉、压力等,所有这些信号都是不断变化的。事实上,我们发送到空间的无线电信号就是模拟信号,诸如AM调幅、FM调频无线广播信号等,以及用数字方式解调,如GSM用 GMSK、CDMA用QPSK的无线电信号,它们的载波都是模拟信号(复合正弦波)。

[page]

如果没有模拟器件进行信号的滤波、放大、转换和电源管理等,再强大的数字技术也无法以最佳效果让人们看到、听到或感受到。相反,复杂的计算及信号处理可以用数字格式以非常高的效率和速度来完成,特别是借助今天的微电子技术。由此可见,数字和模拟是相辅相承,各有所长的。例如,数字信号具有优异的无噪声干扰特性,而对于模拟电路来说则是先天主要的缺点。

因此,当需要复杂的数据处理时,数字技术有其压倒性的优势,但是要从自然界拾取信号(如从麦克风收音)并用信号与人类沟通(例如驱动喇叭来产生声音),我们必须以模拟格式来处理这些信号。

模拟技术不可取代的理由如下:

①今天的 CMOS 技术使微处理器具有巨大的处理能力,但是我们必须在人类能真正感受到之前将所有数字信号转换为模拟格式,因此,精密的模拟设计是必要的;

②以数字主导的电路通常以低电压工作,模拟电路在这样低的电压环境下为设计者带来巨大的挑战,使精密的模拟电路设计变得非常有价值;

③由于便携式设备变得普及,对低功耗的模拟电路设计的需求正不断增长。

在微电子设计中,模拟和数字电路设计面临的问题大不相同。CMOS对数字集成电路而言是理想的结构,VLSI随着CMOS技术的成熟而大显身手,也促进了IC设计向高度整合的方向发展。而传统上,模拟IC通常采用Bipolar技术。以下对CMOS 和Bipolar作一简单的比较:

● CMOS电路的功耗远小于Bipolar,但CMOS的输出驱动能力远低于Bipolar。

● 在VLSI设计中,功耗对电路非常重要,因为过高的功耗会导致过热进而使电路可靠性发生问题。

● 对CMOS而言,有一个众所周知的公式反映功耗与电路参数的关系:P=V2fC。其中P代表功耗;V代表电路的工作电压;f是电路的工作频率;而C是总的电路负载。很明显,工作电压愈低,功耗愈小。因此CMOS技术一直朝低电压方向发展。

● 相比之下,低电压工作环境,对模拟电路设计是一大挑战。在模拟电路中,最关键的是信号噪声比和失真。通常工作电压愈高,信号噪声比就愈好。虽然模拟电路可以在CMOS制程中设计,但是比起Bipolar模拟电路构架,在效能上仍然有许多缺点,如输出驱动能力、精确度和噪声等。

将模拟电路和数字电路整合在一起,并不是永远有效或高效率的。所以我们总能看到数字信号处理核心芯片及AFE模拟前端(甚至是缆线驱动芯片) 在像ADSL等系统芯片组中是分开的,目的就是为了达到最佳效能。为了权衡Bipolar与CMOS两者制程结合上的障碍,BiCMOS技术便是针对此课题应运而生的,即发展出所谓混合模式电路,它主要用来开发低电压电路。

总体而言,除了高效能模拟电路外,愈来愈多的模拟设计会转移到CMOS及BiCMOS制程,并作为混合信号产品的一部分。BiCMOS是极具未来性的技术,并且不会过多地牺牲掉Bipolar模拟电路的效能。

4 微米与纳米的融合

2001年1月哈佛大学研制成纳米级导线。接着,贝尔实验室研制出纳米级二极管和三极管。贝尔实验室使用被称作硫醇的碳化合物(由碳、氢、硫构成)半导体材料,成功试制了拥有与原来的硅晶体管同等性能、并可独立工作的分子尺寸晶体管。这种晶体管只有1nm左右,被称作“纳米晶体管”,其大小不足原来晶体管的1/10。这对开发低能耗的微型计算机芯片起到了决定性的作用。

[page]

在制作分子大小晶体管的过程中,存在的最大问题是,间隔只有几个分子大小的电极。贝尔研究所的研究人员利用自组装方法使多个晶体管共享同一个电极,解决了这一问题。此次实验的晶体管沟道长度在1~2nm。自组装方法的优点是工艺比较简单且成本低廉。

2001年11月,Intel公司宣布成功开发出世界上最小的CMOS晶体管,打破了该公司原来保持的记录。这种只有15nm的晶体管将用于开发微处理器和其他芯片。Intel的15nm晶体管基于CMOS工艺,工作电压为0.8V,每秒可进行2.63万亿次开关转换。Intel正在开发的P1268工艺基于30nm技术,采用300mm晶圆。Intel计划在2009年开发出基于15nm晶体管的芯片,到时该公司开发出的处理器将达到20GHz甚至更高。

日本大阪大学的竹田精治开发出纳米级加工工艺,可用于制造超小型半导体器件。他采用电子束照射硅晶体表面,形成直径5nm、深25nm的孔槽。这为纳米工艺的发展奠定了一定的基础。

5 结语

本文简要回顾并展望了硅VLSI接近纳米尺度时的发展趋势。为了提高纳米尺度电路的驱动能力,前后端模拟驱动电路的优化设计也是必不可少的,尤其是低工作电压对模拟电路设计是一个挑战。

下一篇:电子封装技术的新进展