On-cell/In-cell将成全贴合触显一体化终极方案|厦门天马微电子有限公司大客户项目部经理|徐彬城

来源:华强电子网 作者:王琼芳 时间:2014-01-20 10:04

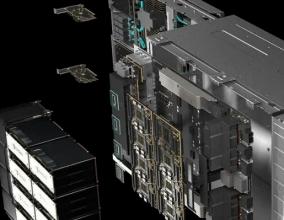

为了实现面板的薄型化和轻量化,将触摸面板与液晶面板“一体化”的趋势日渐盛行,全贴合技术也因此受到追捧。触摸面板和液晶面板一体化包括In-cell和On-cell两种方法。In-cell是将触摸面板嵌入到液晶像素中的方法,苹果iPhone 5因使用了In-cell技术,将厚度降低为7.6mm,比iPhone4S的9.3mm要薄出1.7mm,而On-cell是将触摸面板嵌入到彩色滤光片基板和偏光板之间的方法,广为三星手机和诺基亚Lumia旗舰系列采用,同样降低了屏幕的厚度。当“轻薄化”成为整机厂商追求的目标之时,全贴合技术的重要性也就全面凸显出来。

高端产品青睐全贴合 仍需过几道技术难关

目前智能手机和平板电脑的屏幕,是由显示屏和触控屏两个部分组成,二者泾渭分明,有各自完整的产业链。为了提供给整机客户完整的解决方案,显示屏厂商必须先从触摸屏厂商买来TP做贴合,同样,触控屏厂商也需要买来液晶显示屏做整合,这样一来不仅工序复杂,延误了产品上市时间,在产品厚度上也达不到客户的要求。

在此背景下,显示与触控一体化的需求日渐凸显,相关的技术研究一时间成为厂商的重点方向。走在前列的日韩企业主导的On-cell和In-cell技术,成功实现将显示屏和触控屏做在到一起,成为目前“触显一体化”道路上的先驱。

相比In-cell技术,On-cell目前在技术上更容易实现,随着On-cell技术的亮相,液晶面板和触摸面板的一体化迎来了转机。由于只需在彩色滤光片基板和偏光板之间形成简单的透明电极图案,On-cell更容易确保成品率。另外,与In-cell相比,On-cell像素内的有效显示区域的面积也不会减小,几乎不会由此发生画质劣化现象。

On-cell目前在技术上比In-cell要更容易实现。如今On-cell技术屏幕已经面世两年多,三星、日立、LG 等厂商在 On-Cell 结构触摸屏上进展较快,且技术已经较为成熟。最广泛的应用为三星Super AMOLED屏幕。得益于此面板技术,三星Galaxy S2的厚度达到了8.49mm,重量只有116g,Galaxy S3的厚度达到了8.6mm,重量达到133g。并且两者都兼具可更换电池的能力。

全贴合触显一体化已经大势所趋,不过其挑战仍不可小觑,其贴合难度大且尺寸越大越难贴合,加上液晶面板与触摸面板这两种产品价格都不便宜,一旦在贴合的过程中损坏,整个显示屏和触摸屏都要报废,损失将非常庞大。

“把触控面板从外面买进来做全贴合,贴坏后会很麻烦,维修时需要拆除TP和LCM,这样LCD也可能会破掉,风险很大。如果未来有可能拆解,也是对LCM和cover lens的部分做拆解,目前仅有少数厂商能做到,其他厂商也在努力突破此瓶颈。” 厦门天马微电子有限公司大客户项目部经理徐彬城表示。

对于如何保证全贴合的良率问题,李欲文表示,全贴合良率决定于设备与生产线管理,只有靠持续的改善来逐步达成。而对于大尺寸贴合难的问题,他认为理论上全贴合的尺寸无上限,关键同样在于设备。

除了贴合及维修的难度,还一个难度在于IC的控制能力,由于IC信号处理是借由LCD的数据与闸极驱动时的带宽空隙来执行的,运行过程中可能会导致触控信号的响应时间受限,灵敏度受到影响。

徐彬城表示,目前In-cell方案取决于IC能否支持到In-cell方案,如讯号过滤的问题,TP的操作会不会受到下面TFT的影响等,这些都要靠IC来支持。而On-cell底下的玻璃,线路和电路离得比较远,它需要另外拉一条FPC出来,这个是不是被接受,还有待市场检验。

徐彬城强调,In-cell之所以能做进iPhone5而其它厂商做不到,是因为它选用了特定的IC来隔离讯号,这是一颗很强的IC,而且有相关的平台支持,因此,它有办法把TP跟底下TFT的讯号做分隔。”据他透露,iPhone5将IC绑定在Apple的供应链里面,其他家根本拿不到这颗IC,就算其它家有能力做In-cell产品,但是拿不到IC就难保证良率的提升。

国内企业摩拳擦掌 有望2014年竞技量产

在国内,京东方和天马都在推出In-cell和On-cell技术,创维液晶、TCL显示也都在积极研发中,但相比国际厂商,国内厂商在产品定位上仍有一定的差异。

徐彬城告诉记者,国际上日韩、台湾企业做的比较成功,如韩国的三星,台湾的友达和群创等。跟这些企业相比,天马的On-cell和In-cell产品是基于非晶硅的TFT-LCD技术,主要针对国内的中低端产品,成本相对较低,而霸占国际一线高端产品的LTPS技术难度更大,成本相应也更高。

除了京东方和天马,一直为三星代工的创维液晶也开始打自主品牌,推出 On-Cell和In-Cell技术,创维液晶宋翔表示,液晶显示与触控一体化,是目前显示面板厂商和触控面板厂商都在努力的方向,如京东方一直致力于触显一体化LCD模组的产业布局,并加速推出搭载有On-Cell和In-Cell技术的显示屏幕,且已完成Touch On-Cell一体化LCD模组研发。

与京东方相比,创维液晶模组没有整合触控功能,其最新的On-Cell和In-Cell液晶显示技术,玻璃和触控部分均来自合作伙伴LG和奇美公司。显示触控一体化是创维液晶努力的方向,但并没有打算自己开玻璃厂,今后仍然会借助跟玻璃厂合作的形式来完成。

可以预见,一旦这些大厂的玻璃供应和触控技术达到稳定,专攻后端贴合和盖板的创维液晶便可推动On-Cell和In-Cell快速起量。

针对国内面板厂商已经推出On-Cell和In-Cell的信息,徐彬城表示要看整体产品的竞争优势,比如薄化能力。“In-Cell和On-Cell要减少本身的厚度,就需要将玻璃薄化,否则优势要少很多,但LCD又不可能太薄,我们能做到单边0.2-0.25mm,加起来0.4-0.5mm,而据我所知,国内其他面板厂并没有采取薄化。”

据悉,In-Cell和On-Cell的方案要跟整机做匹配,整机的厚度最佳不要超过1.4mm至1.6mm,相差太大就没意义了。徐彬城还表示,薄化后的玻璃厚度可达0.4mm,可以顺利进到机台端,并且要保证进入机台端不会破裂。0.4mm的玻璃是否其他厂商也进得去,是否能能保证不破裂,这仍是一个疑问。

在国际竞争方面,徐彬城表示最大的压力来自日韩,跟台湾的群创和友达相比,大陆厂商在逐渐拉近差距,将努力发挥关税方面的优势,此外,大陆厂商在价格、技术和服务方面都保留了灵活性。

“在未来,国内面板厂可能会跟日系有一些差距,但会跟台湾并驾齐驱。机台的能力决定工艺制程的水平,台湾目前没有新的世代线,而大陆有新的世代线,唯一的不足是,大陆在‘人’的经验没有台湾企业到位,前面一两年不明显,可能三至五年就会显现。” 他补充表示,日本不断有新技术开发出来,所以日本仍是大陆厂商最大的竞争对手。在应用方面,日韩会占据国际一线品牌的中高端领域,国内的天马和国内面板厂则定位在国内的中高端。

据悉,天马的主要市场仍在国内,目前要拿到国际资源很难,基于LTPS技术的产品出来以后,也有可能供应给HTC、三星、索尼等国际大厂。不过,徐彬城表示跟国内品牌厂商合作就已经足够,未必一定要打进国际市场,国内市场的份额反而更大。

总的来看,大陆企业在行业竞争加剧、产品价格下降的压力下,触显一体化厂商有望在竞争中胜出。随着行业竞争加剧及产品价格的下降,为了保持较高的盈利水平和市场竞争力,企业必须突破技术上的缺陷,开拓独一无二的市场优势。

京东方和天马最迟于2014年将推出全贴合的In-cell和On-cell的屏幕,TCL、创维液晶在In-cell和On-cell的努力想必也会在2014年见成果。如此一来,国内的“中华酷联米”等一线品牌的高端手机将会因此受益,而暂时在此技术落后的厂商,也需积极研究跟上技术更迭的进度。

全贴合优势大显 触显技术将成“三分天下”局面

事实上,厂商之所以青睐全贴合技术,在于它相对于传统的框贴(口字胶贴合),有非常多的优势:一来全贴合能提供更好的显示效果,二来触显两屏结合的强度有所提升,三来在降低显示屏噪声干扰的同时可防灰尘水汽,甚至实现更窄边框设计。

全贴合触显一体化大势所趋,但有人认为,在未来的发展方向上,有可能出现面板厂商整合触控玻璃厂商,或是触摸玻璃厂商整合显示屏厂商的局面。在技术方向上,On-Cell和In-Cell会取代OGS和G1F成为触显一体化的终点。

“谁整合谁要看全贴合技术,谁有全贴合谁就有主动权。”徐彬城说,如果面板厂有能力做On-Cell和In-cell的全贴合,把触控屏整合进来是比较容易的,否则主动权还是要给TP厂商。天马的On-cell和In-cell全贴合技术,都是基于LCM的开发,且完全有能力把外面的TP买进来自己做全贴合。如此一来,整个解决方案的成本完全可由自己掌控。在他看来,面板厂商整合触控厂商的趋势会更明显。

对显示屏厂商来说,如果On-Cell/In-Cell技术得到普及,就无需再使用触摸面板部件,这对触摸屏厂商来说无疑是噩耗,它们将面临着产业转型的威胁。业界猜测,到时候,这些触摸面板厂商很有可能转型为液晶面板和彩色滤光片厂商,而原供应链也将完全改变。

那么,触控面板厂商该如何应对这一趋势呢?徐彬城认为这些触摸面板厂商的机会来自于OLED技术或其他新技术的崛起,否则朝着显示端转型会很难,比如大陆某知名TP厂商就想往显示端走,但不会特别顺利,因为现在面板的需求有点供过于求,若再去投资恐怕会出现产能过剩。

目前来看,全贴合触显一体化解决方案已诞生出两个派别:以胜华、宸鸿、大陆的DPT等触控屏厂为主导的G1F和OGS单片玻璃方案,以及以LG、三星、夏普、友达、奇美等面板厂为主导的On-Cell 和In-Cell 技术方案,且诸多高端机型中已经开始使用这两个派别的产品,并逐渐引领市场走向普及。

无缝贴合触控显示一体化产品的量产,解决了贴合问题和贴合后触摸屏功能调试问题,在当下竞争激烈的触摸屏行业中,下游向上游延伸以期降低成本,保证利润空间,上游向下游延伸以期掌握终端客户。对于实现触显一体化的企业,有助于增强对行业波动的抵抗力,利用贴合工艺的先发优势、较好的客户基础和资金优势参与竞争,显而易见,触显一体化厂商将在行业竞争中更具发展实力。

未来三年,In-cell/On-Cell、OGS、G1F结构的电容触摸屏将有各自的生存空间,将“三分天下”。其中,日韩企业技术领先,In-cell/On-cell产品会供不应求;台湾企业拥有规模优势和代工业的客户积累,主攻中高端市场,在OGS、G1F以及In-cell/On-cell技术方向的选择上会做各种尝试;中国企业技术和规模都相对较小,将依托最成熟的手机供应链,从低端到中端市场渗透,技术上跟台湾看齐、向日韩逼近,尽最大力量发挥成本优势。

整体来看,多种触控和显示技术将在一段时间内“共存共荣”,不过,在笔者看来,In-Cell和On-Cell作为新兴的一体化触显技术,一旦突破良率大关把成本降下来,将凭借其“超轻超薄”的特点成为“触控+显示”的终极解决方案。

- •in-cell技术更新迭代 full in-cell有望成主流2015-04-15

- •in-cell技术更新迭代 full in-cell有望成主流2015-04-15

- •In-Cell抢市逼宫 中日韩触控面板业再掀“红海”2015-02-05

- •On-cell LCD复出 打破嵌入式触控面板格局2014-12-12

- •on-cell触控液晶面板市场正面临大的成长契机2014-11-03

- •2018on-cell触控液晶面板出货量将达1.29亿片2014-10-29

- •on-cell触控面板找机会 中低端手机成助力2014-10-20

- •in-cell/out-cell生产技术积极强化 产品薄化与触控感测均获得改善2014-08-29

- •中低端高分辨率智能机2018年占八成2014-08-26

- •OGS触控方案的演进与挑战2014-08-25