嵌入式电子的复杂世界:独立生态系统的分层迷宫

来源:DK Singh 作者: 时间:2025-09-04 16:02

从外部看,电子系统仿佛一个统一的学科或设备,各组成部分协同工作,浑然一体。然而揭开表象,其内在却是另一番景象:一个碎片化、多层次的世界——其中每一层都独立且复杂,衍生出各自特有的工具、专家、工作流程,甚至哲学体系。

这既是其美妙之处,也是挑战所在:它宛如一支没有指挥的管弦乐队:

每一层都如同一个独立的学科,遵循自己的创新曲线,以自身的节奏发展着。在半导体领域,我们已将技术边界推向物理极限:采用极紫外光刻(EUV)技术,在指甲盖大小的裸片上蚀刻出1纳米级别的电路特征,集成上百亿个晶体管。与此同时,在PCB设计领域——即连接这些奇迹的层面——进展却要缓慢得多。我们仍挣扎在线宽、阻抗控制,以及制造工艺的局限性上,而这些方面的进步远不及芯片层面。

每一个层面的创新深度和发展速度都令人惊叹,然而它们之间的协调却微乎其微。

这种独立性虽然促进了深度专业化,但也造成了信息孤岛。很少有工程师——甚至企业——能够全面贯通整个系统的所有层级。这并非由于工程师或企业不够努力,而是因为每一层本身就是一个“宇宙”。因此,各层级技术发展速度的不均衡并非源于懈怠所致,而恰恰是深度专业化的结果,但专业化又导致了信息孤岛。

穿越各层级的旅程

过去二十年来,我有幸亲身经历了这种复杂性——从在日本从事的系统设计,到在美国的芯片开发与系统集成,再到如今站在AI与嵌入式设计的交汇点。我职业生涯的每一个阶段,都让我直面一个新的技术层面。

在这一历程中,令我震惊的不仅是每个领域的深度,还有各层之间往往对彼此知之甚少——模拟设计师很少与嵌入式软件工程师交流;PCB布局专家往往不完全了解应用层面的行为;而系统层面的决策常常是在缺乏端到端可见性的情况下制定的。

经验告诉我,嵌入式电子领域的碎片化并非偶然——而是结构性的、由设计本身决定的结果:

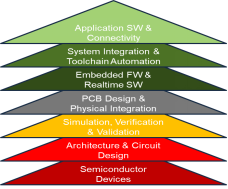

1. 半导体器件(基础层):微控制器、SoC、存储器、传感器、功率IC、专用芯片、无源元件,涉及器件物理、工艺技术、芯片架构、IP模块。这一层是一个多层结构。

2. 架构与电路设计:塑造系统的设计层,涵盖模拟/混合信号设计、电源树、时钟和信号调理、元件选型与设计权衡、原理图捕获。

3. 仿真、验证与确认:制造前仿真、预测建模、信号完整性分析、热/EMI仿真、台架测试。

4. PCB设计与物理集成:这是“管弦乐队”演奏的实施层,涉及物理约束、走线几何、过孔结构、热管理、可制造性。

5. 嵌入式固件与实时软件:赋予硬件生命的无形层,涵盖实时控制、硬件抽象、驱动程序、硬件与固件桥接、调试。

6. 系统集成与工具链自动化:固件、硬件、应用与现实交汇的粘合层,包括核心硬件、固件和系统子模块的桥接,以及测试流水线与开发流程。

7. 应用软件与连接性:机器与人类之间的用户界面桥梁,涉及用例与用户界面设计、数据分析、云集成、移动应用、远程控制、通信协议、延迟管理、UX设计。

后果:设计导致的碎片化——这种分层并非偶然,而是必然之举。

每个领域都已发展得如此深入且迅速,跨层级的全面掌握几乎成为不可能,其结果是:

· 工具链仍彼此孤立,导致系统集成与调试效率低下;

· 专业知识被锁定在特定领域,鲜少有工程师能跨越层级有效协作;

· 设计周期因此延误,因为某一层面的见解在向其它层面传递时,常常出现偏差。

简而言之,嵌入式电子行业能力丰富,但执行上却支离破碎。

打破层级壁垒的呼唤

嵌入式系统的下一次飞跃——真正的系统级协同设计、快速原型开发,以及AI辅助开发——关键在于连接这些独立的生态系统。这并非要抹平其复杂性,而是通过创建共享的抽象层、可互操作工具和设计框架,使每位专家无需掌握所有细节,即可协同工作。

在此之前,我们仍处于一个杰出人才并行工作,却鲜少协同的世界。

在此之前,我们还将继续生活在一个杰出人才虽并行工作,却难以达成一致的世界。但这也是一个机遇。

-DK Singh

关注电子行业精彩资讯,关注华强资讯官方微信,精华内容抢鲜读

关注方法:添加好友→搜索“华强微电子”→关注

或微信“扫一扫”二维码