邓中翰:IC多元化需自然延伸

来源:中国电子报 作者: 时间:2006-12-22 19:56

12月7日,在美国硅谷有1500名全球半导体设计企业CEO和CFO参加的半导体设计协会(FSA)的年度颁奖盛会上,来自中国的中星微电子因为杰出的财务表现获得了2006FSA年度大奖(上市公司类)。12月14日,在北京,中星微电子董事局主席邓中翰接受了《中国电子报》记者的独家专访。他说:“以前中国的公司在海外被关注的更多是互联网公司,今天中星微获奖意味着中国以原始创新为核心的公司正在不断获得全球市场的认可,这个奖项需要在2006年7月以前连续的八个季度中,营业收入或纯收入实现翻番的公司,才有资格候选。”中星微是到目前为止唯一获此荣誉的中国内地的设计公司。在本报专访的第二天,海淀区人民政府、中关村管委会和中星微电子联合宣布中星微的“星光”系列芯片全球销量突破1亿枚,星光中国芯在全球份额占60%,其中80%销往海外,“星光”芯片遍布了16个国家和地区的160家客户。

国际化全球化道路各不相同

目前,中国公司在国际舞台上扮演越来越重要的角色,成为影响全球产业的重要力量。中星微与海尔、联想、华为、中兴、TCL等一系列不断在进行国际化的公司相比,似乎代表了两类不同的公司:一类是从中国走向国际化市场,在国际化的过程中遭遇各种挑战,然后慢慢练就经验、积累渠道或者通过并购进入国际市场;另一类是像中星微电子这样的全球化公司,一起步就瞄准国际市场,然后一步步很稳地在国际市场上不断得到全球用户的认可。

邓中翰认为,这是两条不同的路,针对的是两种不同类型的公司:以技术为驱动的公司和以市场为驱动的公司。国际化是针对产品类以市场为驱动的公司,他们竞争的焦点是产品、服务、渠道、资金、广告等,他们需要从一个市场走向更大的国际化市场,面临主要挑战是市场的、渠道的、规模的、服务的、商业模式的等等;还有一类是以技术为核心的技术驱动型的公司,竞争的焦点是原始创新、知识产权等,比如英特尔、高通等等。在这条路上,诞生的第一天起就需要全球化的眼光、全球化的平台、全球化的资本、全球化的上下游合作关系,而竞争的焦点是人才、技术、知识产权。中星微走到今天,我们其实也是付出了很沉重的代价,包括创新的模式、团队的重组、管理的规范化、财务的接轨等等各个层面不断适应和接受全球化的规范、全球投资者的要求。邓中翰说:“我相信未来中国将会有越来越多的企业走向国际市场,也相信中国将诞生越来越多一开始就定位于全球化的技术公司。”

谈到目前中国IC设计公司在全球化的进程中存在的发展误区,邓中翰说:“现在有很多IC设计公司,包括‘海归\’回来创办的和在本地创建起来的,我觉得主要的误区一是过分考虑中国市场,其实IC设计是没有国界的,如果把自己的市场着眼点基于全球市场考虑,技术出发点和架构以及相应的企业运作是不一样的;另外,国内的企业太注重在国内市场定标准,想通过贸易和区域的障碍来获得保护、赢得竞争力都是误区。在经济全球化的趋势下企业发展也应该具有儒家思想,就是包容与共赢。”

多元化选择应自然延伸

多元化选择其实是巨大的挑战,也存在很大的风险,就连英特尔这样的产业巨头也难逃厄运,从PC到手机的芯片扩展就以卖掉而告终。

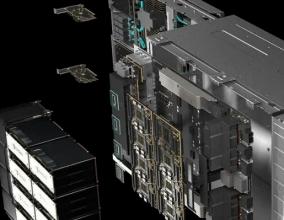

中星微电子成立7年以来,数字多媒体芯片从“星光一号”发展到“星光五号”,在移动通信上,同时也发展到“星光移动五号”。这些芯片主要被应用于PC和笔记本图形输入和手机移动通信领域,而且也拓展到其他的诸如医疗、汽车等领域。

邓中翰认为中星微之所以能够比较顺利地从PC扩展到手机领域,进行业务的多元化,主要来源于技术的同源性。“IC领域的多元化还是需要技术的自然延展而非强迫性外延,成功的可能性会相对高。英特尔原来的技术方向技术架构是高运算高功耗,转入新的手机芯片完全是两种不同的技术路线和技术架构,这样的多元化风险必然高。中星微的多元化基本上是在多媒体的平台上的自然延伸,技术核心和技术的架构基本上是在我们同源的平台上。”

持续创新是IC产业又一个重要的考验,通常没有什么技术是可以一直吃下去的,每一个技术都有一定的生命周期,每一个技术在他的市场鼎盛时期其实就已经潜伏很多的危机,而且许多公司的原有优势也会成为未来新技术创新的包袱和劣势,为了保持持续创新,很多全球化的大公司都把研发机构分成很多小的团队,独立运作。中星微在PC摄像头领域有60%的市场份额,也应该是这个领域的主要领导厂商了。邓中翰说,中星微去年在美国上市的时候专利是500多项,到今年为止“星光”系列拥有全球数字多媒体芯片的7项核心技术,800多项专利。中星微的创新一是靠内力拉动,二是靠外力的驱动。外力迫使我们不断持续创新,与国际厂商合作与产业链合作都借力于市场来拉动。同时我们也把不同的技术方向划分给不同的业务群组和事业部来运作。

下一篇:总裁叶成辉:EMC没有竞争对手