半导体业发展模式孕育新一轮变革

来源:电子信息产业网 作者:—— 时间:2013-08-13 09:04

半导体业已经迈入14nm制程,2014年开始量产。如果从工艺制程节点来说,传统的光学光刻193nm浸液式采用两次或者四次图形曝光(DP)技术可能达到10nm,这意味着如果EUV技术再次推迟应用,到2015年制程将暂时在10nm徘徊。除非等到EUV技术成熟,制程才能再继续缩小下去。依目前的态势,即便EUV成功也顶多还有两个台阶可上,即7nm或者5nm。因为按理论测算,在5nm时可能器件已达到物理极限。

工艺尺寸缩小仅是手段之一,不是最终目标。众所周知,推动市场进步的是终端电子产品的市场需求,向着更小、更轻、更低成本、更易使用的方向迈进。IDC于今年发布的关于2020年时全球智能设备的预测数据显示,一是互联网使用人数将达40亿,二是产业销售额达4万亿美元,三是嵌入式终端装置达250亿台,四是需要处理的数据量达50万亿GB,五是全球应用达到2500万个。

近段时间以来,全球能够继续跟踪先进制程的厂家数量越来越少,集中在几家龙头大厂,分别为做逻辑的英特尔,做存储器的三星、SK海力士、东芝、闪迪以及做代工的TSMC、格罗方德等,业界盛传的三足鼎立架构已经基本形成。它们发展的驱动力主要是为了保持龙头地位,防止追随者超过它们。所以在大多情况下,它们的持续投资与跟进是必需的,虽与工艺尺寸缩小的驱动力有关,但并不明显。因为即便摩尔定律已到达终点,对于它们的影响都甚微。

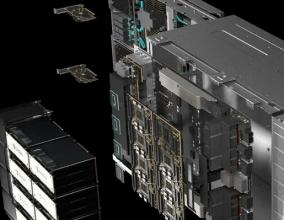

另外,除了FinFET(3D)、UT SOI(超薄绝缘层上硅)等工艺之外,从产业链角度来说,在未来的10年间全球半导体业中尚有三大技术,可能推动产业实现又一轮高增长,包括450mm硅片、EUV光刻及TSV的2.5D和3D封装,它们都涉及整个产业链协作问题,非单个企业的能力能解决。

向450mm硅片过渡有波折

由于研发经费不足,目前说450mm设备开发已经具备条件是不客观的,似乎各家厂商正在等待发令枪声的到来。

450mm硅片的命运从开始就是坎坷的,与300mm硅片相比,业界的质疑声不断,归纳起来有以下两个方面:一是在“大者恒大”的局面下,还有多少客户能下订单?而开发450mm设备需要投资约200亿美元,它的回报率在哪里?二是设备大厂缺乏积极性。

开发尚不具备条件

存储器业自2007年由200mm向300mm硅片过渡,近期半导体设备业基本上除了200mm设备的翻新业务之外,几乎已全是300mm设备的订单。设备业经过一次又一次的兼并重组,目前能幸存下来的都是各类别身经百战的佼佼者。近期它们的日子也不好过,面临的形势也十分严峻,如不加入到450mm行列,就等同于自动出列。因此,近两年来自设备大厂的反对声浪已经几乎消停,但是苦于研发经费的不足,态度也不十分积极。

由于设备产业的特殊性,它们必须要走在技术的最前列,因此芯片制造业不得不依赖于此。根据300mm硅片设备开发的经验,450mm设备不是能简单地把腔体放大就能解决问题的。可以想见,目前客户的订单会集中在14nm甚至10nm(根据它的导入时间推算)制程,采用FinFET或者UT SOI等工艺,所以许多设备要重新进行设计,至少硅片上的缺陷密度要减少两个数量级。加上绿色产业的需要,无论是在设备的耗电量、耗水量、体积大小、重量等方面都要有大的改进。

所以目前关于450mm设备的进展除了EUV光刻机能吸引人们眼球之外,其他仅有测量设备等有些报道,也并不多见,相信各家厂商都在暗自发力。然而由于研发经费的不足,目前说450mm设备开发已经具备条件是不客观的,似乎各家厂商正在等待发令枪声的到来。

台积电450mm计划资深总监游秋山博士于去年提及了公司内部对于18英寸晶圆设备设定的目标,希望与12英寸设备相比,整体设备效率能于2018年提升1.1倍、2020年提升至1.8倍。此外,设备价格降低70%,尺寸缩小2/3,以及平均每片晶圆能维持与300mm设备相同的水电消耗量。

突破需共担风险

450mm硅片的进程要看何时业界的第一条及第二条引导线(或者生产线)运行之后,能够实现产业预期的芯片成本下降目标。等到设备真要放量扩产时,设备制造商与芯片制造商之间可能会依EUV的发展模式再次联合起来。

原因十分简单,全球共有不到10家客户,要迅速实现突破,在缺乏经费的情形下,不下工夫是肯定不会成功的,所以一定要共担风险。另外与300mm硅片设备相比较,进展也不可太快,万一成本下降效果不是十分明显的话,那些芯片制造商购买时就会很犹豫,导致最初的订单数量不会太多。而设备是一定要经过客户的试用之后,累积经验才能发现问题、予以改进。两者之间是鱼水的关系,但是各有自己的经济利益考量。

因此,对于全球半导体业向450mm硅片过渡的前景还是客观一些为好,事情可能会有波折,原因是半导体技术的先进性、复杂性要求已很高,而设备业准备并不很充分。

另据消息,英特尔近日确认,位于美国俄勒冈州的Fab 1DX二期工程已经破土动工,这也是全球第一座将会用来生产450mm大尺寸晶圆的工厂。

EUV光刻“好日子”即将到来?

EUV光刻已引起半导体业界的特别重视,有希望在2015年或者2016年相当于在10nm制程时代导入。

EUV光刻技术相对来说还算是幸运的,由于光源功率一再推迟,影响了进程,促使英特尔、台积电及三星纷纷解囊投资入股ASML,支持它的研发。

ASML于今年6月兼并了一家提供光源的公司Cymer,似乎已再无其他说辞,看来此次EUV光刻设备一定要成功。

解决光源功率和掩膜缺陷

EUV技术原本被寄希望于在65nm技术节点被采用,但是随着浸液式光刻、双重图形等技术的不断涌现,它崭露头角的日子被不断推迟。甚至有人质疑是否真的需要EUV?时至今日,在14nm甚至10nm制程步步紧逼的时候,是不是意味着EUV的“好日子”即将到来?

目前EUV技术的现状仍存在两个大问题,即EUV光源功率不够以及光刻掩膜的缺陷问题。

相对于目前的投影式光学系统而言,EUV掩膜板将采用反射技术,而非透射技术。要使EUV顺利进入量产,无缺陷的掩膜是必不可少的,如何解决掩膜板表面多层抗反射膜的无缺陷问题成为关键。EUV掩膜板的制作一般是采用多层堆叠的Mo/Si薄膜,每一Mo层与Si层都必须足够平滑,误差容许范围为一个原子大小。如果掩膜上存在大颗粒时,通常需要采用掩膜修正技术进行处理。另外,掩膜版还涉及储存、运输等难题。

最新的数据要求认为,最终EUV量产时缺陷密度的目标可放松到0.01defects/cm2即可。但如今的EUV掩膜缺陷仍高达1defect/cm2,相差两个数量级,可见任务还非常艰巨。

EUV光刻反射式掩膜技术的难点在于掩膜白板(blank)的制备,包括缺陷数的控制以及无缺陷多层膜的制备。根据掩膜图形成型方法的不同,其制备方法主要分为:离子束直接刻蚀法、离子注入法、Liftoff法、吸收层干刻法。吸收层干刻法不仅在工艺上切实可行,而且有利于缺陷的检测和修补,是最为理想的掩膜制作方法。

另外,制作出无瑕疵的掩膜坯(mask blank)则是另外一个EUV光刻技术走向成熟需要解决的主要问题。有分析说,经过多年研究,业内制作光掩膜衬底的瑕疵水平已经达到每片24个瑕疵,这样的瑕疵控制水平对于存储器的制造来说已经可以满足要求,但是仍无法满足制作逻辑芯片的要求。

到2013年,6反射镜设计的EUV光刻系统的数值孔径NA可从现有的0.25水平增加到0.32(通过增大镜径等手段)。如果再进一步发展下去,通过8反射镜设计并采用中心遮拦技术的EUV光刻系统的NA值则可达到0.7左右。

比如在掩膜板技术方面,业内领先的掩膜坯提供商Hoya公司一直都在研究超低热胀率的掩膜坯材料,这种掩膜坯并不采用传统的石英衬底材料制作。

另外,由于所用的照明光能量很容易被材料吸收,因此多年来人们一般认为EUV光刻适用的掩膜板很难通过加装掩膜板的保护膜的方法来防止颗粒沾染。而目前已经有研究人员在研制硅材质的掩膜板保护膜方面取得了一些进展。对于目前条件下EUV光刻系统用的掩膜板而言,平均使用25次就会沾染上一个污染物颗粒,因此需要通过特殊的清洁处理来保证掩膜板的清洁,而这种清洁处理则不仅增加了成本,而且还会影响到掩膜板的质量。

有望在10nm制程导入

EUV光刻机制造商ASML在2013年展览会的演讲中表示,其第二代NXE 3300B的EUV光刻机已经出货9台给芯片制造商。在2014年时NXE 3300B中的光源功率可以达到50W,相当于43WPH水平。而100W光源可能要到2015年或者2016年实现,相当于73WPH水平。至于何时出现250W EUV光源目前无法预测,除非100W光源开发成功,并有出彩的表现。不太相信未来光刻机能达到500W光源,虽然写进路线图中是容易的,但是未来能否实现是个大问题。

只要实现73WPH,即可认为EUV已达到量产水平,因为与多次曝光技术相比,其成本已然下降。在10nm节点以下,如果继续采用DP技术,则需要4倍甚至8倍图形成像技术。

EUV光刻已引起半导体业界的特别重视,目前在英特尔等大佬的支持下经费也能保证,所以有希望在2015年或者2016年相当于在10nm制程时导入。但是EUV光刻原理与传统的光学光刻工艺不同,所以一旦导入,将会引起半导体制造业的“骚动”,它的磨合过程需要多久,尚不便预测。但是相信由此新一轮尺寸缩小的序幕将拉开,可能推动半导体业再次高增长。

- •2026年全球半导体市场逼近1万亿美元大关2025-12-10

- •全球半导体产业再现强劲增长!2025-11-04

- •全链聚合,智创未来!深圳华强全“芯”阵容,实力亮相ES SHOW!2025-10-30

- •20+芯片及电子代工厂商半年度业绩PK,芯片及终端市场有哪些变化2025-07-22

- •4000+人次!“2025半导体产业发展趋势大会”成功举办!2025-04-14

- •定档4月11日!“2025半导体产业发展趋势大会”报名启动!2025-02-17

- •最新半导体关键终端市场销售情况及产业分析 | 2025.012025-02-13

- •创新·互联·芯生态 | 2024半导体产业发展趋势大会暨颁奖盛典圆满举办2024-04-13

- •互联芯生·共创未来 | 2023年半导体产业发展趋势高峰论坛暨颁奖盛典圆满落幕2023-04-26

- •“2022年度华强电子网优质供应商&电子元器件行业优秀国产品牌评选”获奖榜单公布!2023-03-22